Marcel Aberle

Der Werdegang von Marcel Aberle ist geprägt von der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Dimensionen von Technologie, Innovation und Strategie.

Neben zehn Jahren Erfahrung in der IT-Industrie, ist der Start-Up-Gründer getrieben von einer tiefen Faszination für die Trends unserer Zeit, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft maßgeblich verändern.

Der mehrfach ausgezeichnete Innovations-Preisträger war über 3 Jahre Geschäftsführer des Zukunftsinstituts in Österreich und entwickelte dabei unter anderem den Trend Canvas, mit dem er Unternehmen dabei unterstützt, die Auswirkungen von Trends zu analysieren und zu nutzen.

Marcel ist renommierter Keynote Speaker, Dozent und Amazon Besteller Co-Autor, sowie Trendspotter für TrendWatching, einer der weltweit führenden Agenturen für Trends und Innovation. Außerdem ist er ist Botschafter für das «Ministerium für Neugier und Zukunftslust». Seine Leidenschaft für Zukunft und Innovation verknüpft er im YouTube Channel Zukunft mit ohne Scharf.

Warum, denken Sie, sind Sie so erfolgreich?

Ich liebe, was ich tue. Mit Menschen an ihrer Zukunft arbeiten, an Innovationen arbeiten, Menschen für ihre Zukunft inspirieren – das ist, was ich liebe.

Wie ich bereits erwähnt habe, haben mich Trends und Innovationen schon immer fasziniert. Außerdem war ich immer ein Regelbrecher.

Meine Mutter hat mir oft gesagt, und sie tut es immer noch: «Bitte mach etwas Normales. Schau, wie andere es machen, und mach es auch so.»

Aber in so vielen Situationen meines Lebens habe ich gedacht: «Das wird langweilig. Ich kann es anders machen. Ich kann es besser machen. Oder ich will es einfach nicht machen.»

Ich denke, das ist ein wirklich wichtiger Teil von allem, was ich bisher getan habe. Und ich hatte auch das Privileg, mit großartigen Menschen zu arbeiten – wirklich innovativen, inspirierenden, fortschrittlichen Menschen. Das war für mich immer entscheidend: Menschen um mich zu haben, die mich unterstützen, aber mich auch herausfordern.

Meine Freunde und meine Familie sind eine sehr wichtige Energiequelle für mich, ein Rückhalt.

Für mich ist es wirklich wichtig, dass ich etwas Sinnvolles tue.

Ein gewöhnlicher Job war für mich nie eine Option. Ich wollte immer etwas tun, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben.

Ich möchte etwas erschaffen, das bleibt – etwas, das bestehen bleibt, wenn ich nicht mehr da bin, und meine Mission weiterträgt.

Haben Sie ein Vorbild?

Ich hatte in meinem Leben viele Vorbilder. Im Moment ist meine Großmutter mein Vorbild.

Sie ist 94 Jahre alt, aber jedes Mal, wenn ich sie treffe, sagt sie mir, wie glücklich sie ist, und zählt all die Dinge auf, die sie hat. Das inspiriert mich wirklich.

In Zeiten von Social Media, wo man ständig Einblicke in das Leben anderer Menschen bekommt, neigt man dazu, sich zu vergleichen.

Und dann sehe ich meine Großmutter, 94 Jahre alt, die mir sagt: «Ich bin glücklich, ich habe dies, ich habe das.» Das ist so schön und unglaublich inspirierend.

Gibt es andere Dinge, die Sie inspirieren? Zum Beispiel Natur oder Kunst?

Ich liebe Kunst – besonders in meinen Keynotes. Ich nutze Kunst oft, um Entwicklungen und Trends zu erklären.

Ich finde es großartig, weil Kunst ein unglaublich gutes Werkzeug für Storytelling ist. Am Ende geht es bei einer Keynote darum, das Publikum zu inspirieren.

Natürlich muss man Informationen und Inhalte liefern, aber ich glaube, viele unterschätzen, dass etwa 80% des Erfolgs im Storytelling liegen und nur 20% im Inhalt.

Kunst ist eine großartige Möglichkeit, Inhalte zu vermitteln und Dinge zu erklären. Sie inspiriert mich auch in meiner eigenen Arbeit.

Auch die Natur ist eine große Inspirationsquelle für Innovationen. Viele Innovationen sind von der Natur inspiriert – zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft.

Man produziert etwas und hat Überreste – also überlegt man: Kann ich diese Überreste für meinen nächsten Produktionsprozess nutzen? Oder kann sie jemand anderes verwenden, sodass alles in Kreisläufen bleibt?

Die Natur ist faszinierend, wenn es um Innovation geht.

Die meisten Menschen lieben die Natur, um abzuschalten und zu entspannen. Das tue ich auch. Ich verbringe gerne Zeit in der Natur, sie hilft mir, zur Ruhe zu kommen.

Aber aus Innovationssicht ist sie eine wertvolle Quelle: Nichts geht verloren, alles macht Sinn, es gibt keinen Abfall – alles funktioniert in Kreisläufen. Und das Spannende ist, dass es nicht um Effizienz geht, sondern um Effektivität.

Denn alles, was ein Baum abgibt, ist nie zu viel oder zu wenig. Es gibt keinen Abfall – alles ist Teil eines Kreislaufs und hat einen Zweck.

Wenn Menschen Sie um Rat fragen, was sagen Sie?

Ich denke, es ist generell wichtig, eine Vision für das eigene Leben in der Zukunft zu haben. Ein Ziel, eine Richtung – egal, wie man es nennt.

Wo möchte ich in 10 oder 20 Jahren sein? Wie soll mein Leben aussehen? Wie soll es sich anfühlen?

Und basierend darauf kann man überlegen: Was muss ich tun, um dieses Ziel zu erreichen?

Welche Meilensteine gibt es? Welche Hindernisse werde ich überwinden müssen? Welche Entscheidungen muss ich treffen?

Das nennt man «Backcasting». Man stellt sich seine Zukunft vor und geht dann rückwärts.

Es klingt kompliziert, aber eigentlich tun wir das ständig im Alltag – zum Beispiel beim Planen eines Urlaubs. Man überlegt: Wann muss ich aufstehen? Wann nehme ich ein Taxi? Welche Fluglinie nehme ich? Und wie komme ich schließlich an mein Ziel – mit dem Auto oder dem Zug?

Wir machen das täglich – warum also nicht auch für unser gesamtes Leben? Heute haben viele Menschen Angst vor der Zukunft, aber mit Backcasting bekommt man das Gefühl, sie besser greifen zu können.

Für mich persönlich ist es sehr wichtig, einen klaren Zweck zu haben. Warum tue ich das, was ich tue?

Mein Ziel ist es, den Fortschritt der Gesellschaft und der Wirtschaft zu sichern. Das wird immer mein Ziel bleiben.

Auch wenn ein Projekt scheitert – am nächsten Tag stehe ich auf, erinnere mich an meinen Zweck und mache weiter. Denn jeder macht Fehler. Man verliert Spiele. Man verliert sogar viele Spiele im Leben. Aber man muss an seinem Ziel festhalten – das gibt Energie.

Und wenn es um Entscheidungen geht, folge ich einer einfachen Regel:

Love it, change it or leave it.

Wenn ich etwas oder jemanden liebe, ist alles gut. Wenn nicht, versuche ich, es zu ändern. Und wenn ich es nicht ändern kann, dann ist es Zeit zu gehen.

Es klingt einfacher, als es in der Realität ist. Aber für mich war das immer ein guter Kompass.

Ein weiteres Prinzip, das mich sehr inspiriert, stammt von Michael Lehofer (Anm. d. Red.: Management-Coach und Psychologe). Er sagt:

Die wichtigste Zeit ist immer jetzt.

Die wichtigste Person ist immer diejenige, die vor mir sitzt. Sie bekommt meine volle Aufmerksamkeit.

Die wichtigste Aufgabe ist sich zu kümmern.

Es geht darum, sich zu kümmern. Wenn etwas nicht funktioniert, kümmere dich darum. Wenn deine Gesundheit leidet, kümmere dich darum. Wenn du ein Ziel hast, kümmere dich darum.

Diese Prinzipien helfen mir sehr in meinem Alltag.

Was genießen Sie am meisten im Leben?

Am meisten genieße ich das Spielen. Brettspiele, Videospiele, Fußball, Zeit mit Freunden und Familie verbringen – einfach spielen oder auch ein Theaterstück ansehen.

Und deshalb versuche ich, diese spielerische Haltung auch in meine Arbeit einzubringen. Besonders im Bereich Innovation ist diese Verspieltheit sehr hilfreich, um kreativ zu werden.

Haben Sie eine Utopie?

Ich weiß nicht, ob es eine Utopie ist, aber ich denke, wir sollten in der Schule ein Fach «Zukunft» haben.

Es wäre so wichtig – so selbstverständlich wie Biologie. Wir müssen die Zukunft thematisieren und die Fähigkeiten entwickeln, sie zu gestalten.

«Für mich persönlich ist es sehr wichtig, einen klaren Zweck zu haben. Warum tue ich das, was ich tue? Mein Ziel ist es, den Fortschritt der Gesellschaft und der Wirtschaft zu sichern. Das wird immer mein Ziel bleiben. Man verliert Spiele. Man verliert sogar viele Spiele im Leben. Aber man muss an seinem Ziel festhalten – das gibt Energie.»

Jetzt das ganze Interview mit Marcel Aberle anschauen

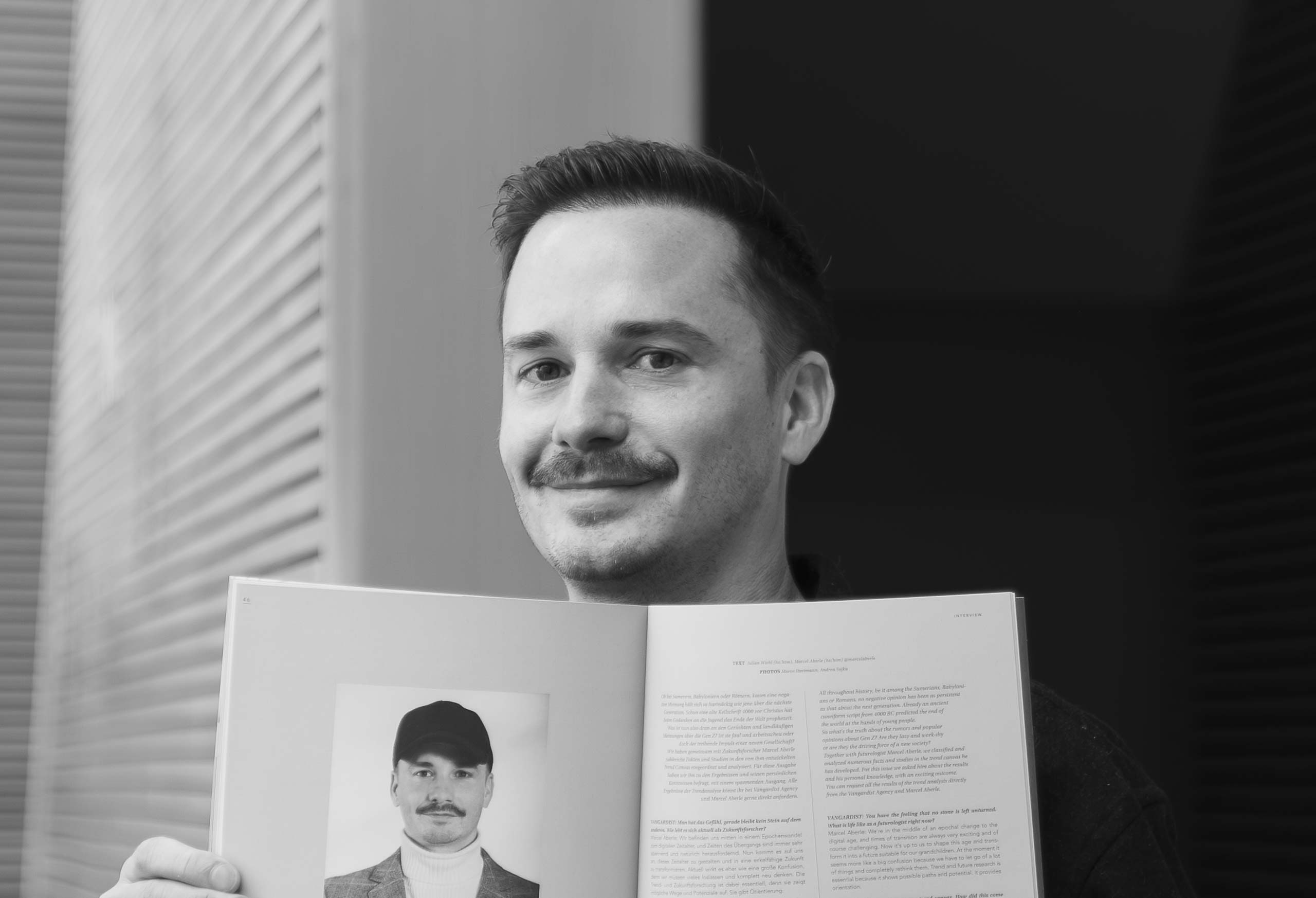

Das Buch: «Zurück zur Zukunft»

Wir sprechen über Zukünfte. Das ist sehr interessant, denn wenn wir auf Deutsch darüber sprechen, sagen wir «Zukunft» im Singular.

Aber im Englischen spricht man von «Futures Literacy» – also der Kompetenz, sich mit verschiedenen möglichen Zukünften auseinanderzusetzen.

Ich denke, das ist sehr wichtig, wenn es um Zukunftskompetenz geht: Es gibt nicht nur eine Zukunft, sondern viele mögliche Zukünfte.

Die Zukunft ist ein Raum voller Möglichkeiten.

Es ist entscheidend zu verstehen, dass man selbst der Gestalter seiner eigenen Zukunft ist.

Jeder entscheidet, wie er auf Trends, Krisen und Herausforderungen reagiert – und genau dadurch erschaffen wir unsere Zukunft. Als Individuum, aber auch als Organisation.

Heutzutage – man muss nur die Medien lesen, mit Menschen sprechen oder sich Statistiken anschauen – scheint die Zukunft kein Raum der Hoffnung mehr zu sein. Es gibt so viele negative Aspekte: den Klimawandel, Kriege, Robotik – insbesondere menschenähnliche Roboter, die unsere Arbeitsplätze übernehmen könnten, und so weiter.

Die Zukunft erscheint nicht mehr als hoffnungsvoller Ort, und das ist eine schwierige Situation. Denn wir Menschen brauchen eine mitreißende Vision der Zukunft.

Wir brauchen ein klares, positives Bild der Zukunft, auf das wir uns freuen können.

Wenn wir morgens aufstehen, sollten wir wissen, wofür wir es tun – sei es zur Arbeit zu gehen oder einer anderen Tätigkeit nachzugehen. Wir brauchen einen Sinn, eine Richtung. Wenn wir jedoch nur negative Zukunftsbilder haben, beeinflusst uns das auf eine sehr schlechte Weise.

Es führt zu Protektionismus, zu Depressionen – es ist eine schlechte Grundlage, um aktiv eine bessere Zukunft zu gestalten.

Es ist deshalb von größter Bedeutung, dass wir uns bewusst machen: Ich bin der Gestalter meiner Zukunft.

Ich entscheide, wie ich auf Trends und Herausforderungen reagiere – als Individuum oder als Organisation.

Aber wie tun wir das? Wie gestalten wir Zukünfte?

Das ist eine der zentralen Fragen, die uns dazu gebracht haben, dieses Buch zu schreiben.

Ich habe es zusammen mit Markus Iofcea geschrieben. Auf Deutsch heißt es «Zurück zur Zukunft».

Ich denke, die treffendere englische Übersetzung wäre «Back to Futures», weil wir aktiv an den Zukünften arbeiten müssen.

Im Moment erscheint für viele Menschen die Zukunft so düster, dass sie jegliche Diskussion darüber vermeiden wollen.

Aber gerade jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen.

Wir müssen überlegen: Welche Trends gibt es? Welche möglichen Szenarien können entstehen? Und was ist unser eigenes Bild der Zukunft? Wohin wollen wir gehen?

Wir müssen bewusst daran arbeiten und uns intensiv mit den Zukünften beschäftigen. Andernfalls fühlen wir uns, als würden wir in einem Tunnel stehen und auf uns rast ein Zug zu – und wir hätten keine Möglichkeit, Einfluss auf das Geschehen zu nehmen.

Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Zukunft stark von den USA und China geprägt wird – und wir stehen einfach nur da und haben Angst, große Angst. Es ist extrem wichtig, aus dieser passiven Haltung herauszukommen.

Es gibt so viele Werkzeuge und Methoden, mit denen wir arbeiten können, um Szenarien zu entwickeln, Trends zu analysieren und deren Auswirkungen zu verstehen. Genau das ist für Markus und mich essenziell – und deshalb haben wir dieses Buch geschrieben.

In Ihrem Buch sprechen Sie über Neugier – nicht nur als Eigenschaft, sondern sogar als Tugend?

Ja, denn Neugier ist die Grundlage für Innovation und Fortschritt. Sie ist das Fundament jeder Neuerung.

Denken Sie an all die Menschen, die ausschließlich an Wissen und Fakten glauben. Doch jede Innovation begann mit Neugier. Mit Fragen: Warum ist das so? Könnte es anders sein? Könnte es besser sein?

Neugier ist der Auslöser für all den Fortschritt, den wir um uns herum sehen.

Deshalb ist Neugier eine grundlegende Haltung und Fähigkeit, die wir viel stärker wertschätzen und bewusst fördern sollten.

Sie haben Ihr Buch den Menschen mit Träumen und den Vorreitern gewidmet. Sie ziehen eine Verbindung: Wer Träume hat, wird zum Vorreiter.

Ich glaube, wir befinden uns momentan in einer Phase der Verwirrung. Wir wissen nicht genau, in welche Richtung sich alles entwickelt.

Es gibt so viele Transformationen.

Gerade jetzt ist es wichtig, eine klare Vision der Zukunft zu haben – eine Vorstellung davon, wohin wir gehen wollen und wie diese Zukunft aussehen soll.

In einer Wachstumsphase braucht man Manager, die Prozesse effizienter und organisierter gestalten.

Aber um eine neue Stufe zu erreichen, braucht es kreative Menschen – Menschen mit Visionen, Menschen mit Träumen.

Denn Fortschritt entsteht nicht aus dem Nichts. Wir brauchen diese Vordenker – und genau deshalb haben wir unser Buch den Träumern gewidmet, um zu betonen, wie wichtig sie sind.

Es ist essenziell, an seine Träume zu glauben.

Und in diesem Buch finden Sie viele Methoden, wie Sie Ihre Träume verwirklichen und aktiv an ihnen arbeiten können.

Future Labs

Man kann sich aktuelle Trends ansehen, Marktforschung betreiben, Kunden befragen – und daraus ergibt sich ein gewisses Bild, basierend auf dem «Sinn für Realität». Von dort aus stellt sich die Frage: Welche Chancen ergeben sich daraus für mich als Individuum oder als Organisation?

Ich glaube, Steve Jobs sagte einmal: «User Experience zuerst, Technologie danach.» Man beginnt mit der Frage: Wie würde unser Service optimal aussehen? Wie würde unser Produkt perfekt sein? Zuerst denkt man darüber nach, wie die optimale Lösung aussehen könnte, und dann spricht man mit den Technikern, um herauszufinden, wie sie realisiert werden kann. Wie man das Re-Engineering durchführt. Wir nutzen den «Sinn für Möglichkeiten».

Wenn man mit dem Sinn für Möglichkeiten arbeitet, ist es essenziell, einen Raum zu haben, in dem man frei über diese Möglichkeiten nachdenken kann. Und im besten Fall betrachtet man nicht die aktuellen Trends oder die gegenwärtigen Möglichkeiten. Man lässt sie hinter sich und denkt wirklich: Wie wäre es optimal? Wie wäre es großartig? Wie wäre es faszinierend?

Denn nur dann kommen wirklich neue Ideen zustande. Und danach kann man ein «Backcasting» durchführen: Wie kommen wir dorthin? Im Idealfall verfolgt man beide Ansätze. Man betrachtet aktuelle Trends und inkrementelle Entwicklungen und denkt gleichzeitig über die Zukunft nach.

Aber man muss auch den nächsten großen Schritt in der Branche im Blick haben. Was ist die nächste systemische Veränderung? Man kann sich darauf vorbereiten – oder noch besser: selbst zum Disruptor werden. Dieses Konzept nennt man auch Ambidextrie, also Beidhändigkeit. Man nutzt beide Hände – die inkrementelle Innovation und den nächsten großen Schritt. Man verbessert bestehende Prozesse, denkt aber gleichzeitig über die nächste Entwicklungsstufe nach. Dafür braucht es den Sinn für Möglichkeiten – ein Future Lab, einen geschützten Raum.

Wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, braucht man auch unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Persönlichkeiten für beide Ansätze.

Für inkrementelle Innovation braucht man natürlich Experten aus der eigenen Branche. Sie kennen die Vorschriften und Rahmenbedingungen. Doch wenn es um den Sinn für Möglichkeiten geht, braucht man ein wirklich diverses Team – Menschen aus der Kunst, aus anderen Branchen, aus unterschiedlichen Kulturen. Man braucht einen sicheren Raum, in dem man ohne Grenzen denken kann. Denn in einem normalen operativen Geschäftsumfeld werden Ideen oft von Anfang an mit Statistiken, Logik und Machbarkeitsargumenten zerstört. Jeder erklärt einem, warum eine Idee nicht funktionieren kann.

Deshalb braucht es ein Future Lab – einen geschützten Raum, in dem man frei denken kann, ohne sofort durch Argumente ausgebremst zu werden.

Eine Organisation ist synoptisch, wenn sie beide Ansätze – inkrementelle Innovation und den Sinn für Möglichkeiten – kombiniert. Synoptische Organisationen entscheiden bewusst, was sie tun und warum sie es tun. Sie haben eine Strategie. Damit gehen sie zu ihren Innovationsabteilungen und sagen: «Das ist unser Ziel. Das ist unser Warum. Findet heraus, wie wir es umsetzen können. Ob mit KI oder Apple Vision Pro – das ist egal, findet den besten Weg.» Dann entsteht ein echter Spielraum für Innovation.

Denn derzeit arbeiten viele Innovationsabteilungen isoliert in Silos. Sie kaufen neue Technologien und fragen sich: «Was können wir damit machen? Vielleicht dies oder das?» Doch oft führt das zu nichts.

Wenn man jedoch sorgfältig recherchiert und beide Ansätze kombiniert, kann man darauf basierend eine klare Strategie entwickeln. Man weiß, was man tut und warum man es tut – und dann übergibt man es an die Innovationsabteilung.

Das große Problem, das ich derzeit in Unternehmen sehe, ist ein strukturelles Problem. Es ist wirklich die falsche Struktur. Es gibt das Sprichwort: «Ein System schlägt eine gute Person jedes Mal.» Und genau das beobachten wir momentan. Das große Problem ist eine falsche Struktur.

Ich habe auch festgestellt, dass viele Innovationsabteilungen geschlossen werden. Ich habe mit verschiedenen Menschen in diesem Bereich gesprochen, und sie bestätigen das. Es ist bedauerlich, denn wir müssen an der Zukunft arbeiten. Doch gleichzeitig war die Art und Weise, wie diese Abteilungen gearbeitet haben, oft der falsche Ansatz.

Es ist keine gute Lösung, Innovation isoliert in einem Silo zu betreiben. Vielmehr muss sie mit der Strategieabteilung verbunden sein. Erst dann entfaltet sie ihre volle Kraft.

Das Ministerium für Neugier und Zukunftslust

Du bist ein Botschafter des Ministeriums für Neugier.

Das Ministerium ist ein großartiges Non-Profit-Projekt. Wolf Blotter hat ein Buch geschrieben, in dem er sagt, dass wir kein Ministerium für Digitalisierung brauchen, sondern eines für Neugier – denn das ist die Grundlage für Fortschritt.

Sie machen wirklich spannende Dinge. Zum Beispiel veranstalten sie Neugier-Salons, in denen interessante Menschen über Innovationen sprechen.

Man bekommt viele Informationen und Werkzeuge an die Hand, um Neugier sowohl im eigenen Leben als auch in der eigenen Organisation zu fördern. Ein wirklich, wirklich tolles Projekt!

Das Motto lautet:

Stay hungry, stay foolish, stay curious.